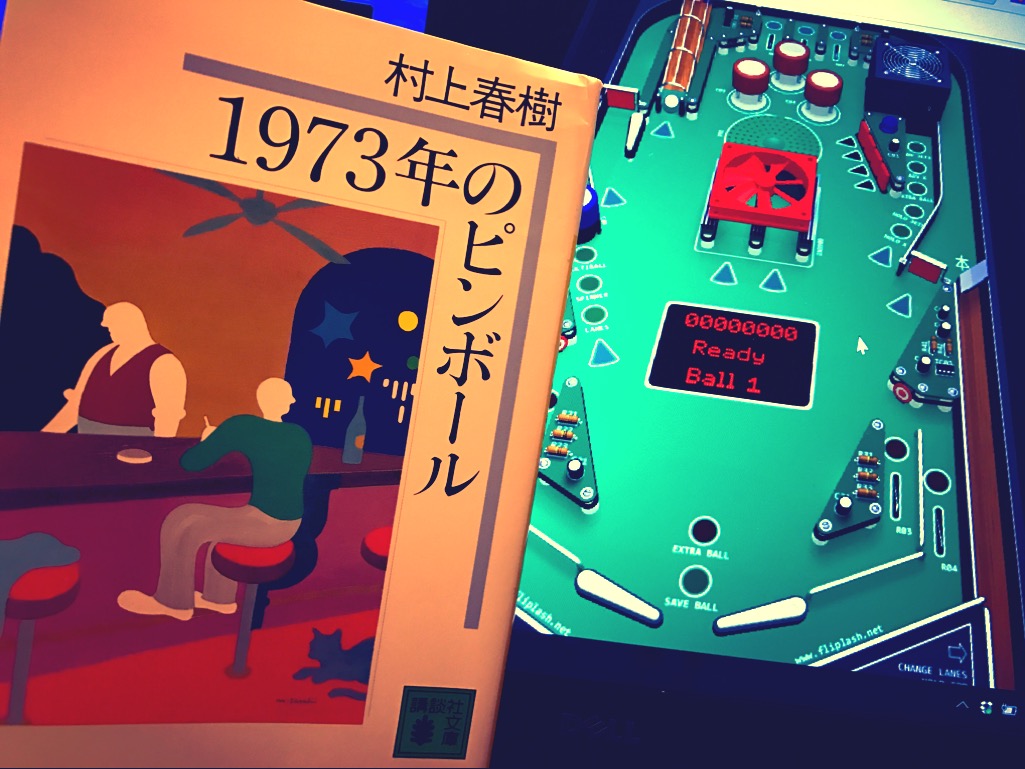

きょうの名言は、村上春樹さんの「1973年のピンボール」から。

古今東西、世の中はたくさんの名言であふれています。自分にとって「活かせる」名言、みつけてみませんか?

最高に切なく、最高にクールな物語

わたしの名言紹介シリーズでたびたびお世話になっている村上春樹さん。今回で4回目です。「またか」って?好きなんだから仕方ない。特にこの「青春3部作シリーズ」は外せんのです。

ということで。以前に紹介したデビュー作の「風の歌を聴け」に続いて、今回は「1973年のピンボール」を紹介です。物語は、その後「羊をめぐる冒険(上・下)」へと続き。

さらには、青春3部作の続編である「ダンス・ダンス・ダンス(上・下)」へと繋がっていきます。

青春3部作の真ん中にあたるのが「1973年のピンボール」。ひと言で言うのなら、「最高に切なく、最高にクール」。そんな物語です。

話の随所に「別れ」の影が見え隠れ。そして、最後には決定的な別れが訪れます。そんな別れの切なさのさなかにも、クールに生きていく「僕」と「鼠」が描かれています。

「鼠」は、主人公「僕」の友人。人間です。動物のネズミではありません。念のため

「僕」の物語と「鼠」の物語

見知らぬ土地の話を聞くのが病的に好きだった。

というのが、物語のさいしょの一文です。クイズ・イントロドンであれば、わたしはこの時点で言い当てます。それくらい好きなんだーーっていうのは置いといて。

そんな見知らぬ土地の話が大好きな「僕」の物語からはじまります。そして、もうひとり。「鼠」の物語がそれぞれパラレルにつづられていく。特徴的な進行になっています。

大学卒業後、翻訳を仕事にしていた「僕」。双子の女の子と一緒に暮らすという、傍目には実に奇妙な生活を送るようになります。そして、1973年。

かつて夢中になってプレイしたピンボールが、突如「僕」の心をとらえます。あのときプレーした「台」を求め彷徨う「僕」。という物語がひとつ。

もうひとつは、「鼠」の物語。大学を辞めて故郷の街で暮らす「鼠」は、馴染みのバーに通い、定まらない毎日を過ごしています。そして、1973年。

新聞の不要物売買コーナーに掲載されたタイプライターを手に入れます。やがて、タイプライターの持ち主であった女性と関係を持つようになった「鼠」は、その関係に悩みを募らせていく。という物語。

とんでもない世界の出来事でもなければ、とんでもない事件が起きるわけでもありません。平凡な日常のちょっと脇にある、ちいさなちいさな物語です。

出口なき袋小路の切なさ

一九七三年九月、この小説はそこから始まる。それが入口だ。出口があればいいと思う。もしなければ、文章を書く意味なんて何もない。

物語の冒頭、「僕」はそう宣言します。

出会いと別れ。入り口と出口。そんなテーマが一貫して物語を締め上げています。そこがまた切ないわけなのですが。

ある日、「僕」はワナにかかったネズミを見つけます。自宅に仕掛けたネズミ捕りにかかった若いネズミを。ここで、名言。

つかまえてはみたものの、どうしたものか僕にはわからなかった。後足を針金にはさんだまま、鼠は四日めの朝に死んでいた。彼の姿は僕にひとつの教訓を残してくれた。

物事には必ず入り口と出口がなくてはならない。そういうことだ。

く~っ。深い。深イイ。そんな名言です。人はときに、出口なき袋小路に迷い込み。そして天を仰ぐ。そんな悲哀がにじみ出てやしませんか?

考え方のちがいだと割り切る

この物語のウリ。「切なさ」ともうひとつ。それが「クール」。「僕」は、すごくキザにクールなセリフをキめまくっています。そんなワンシーンがこれ。

「二つの対立する考え方があるってわけね?」と208。

「そうだ。でもね、世の中には百二十万くらいの対立する考え方があるんだ。いや、もっと沢山かもしれない。」

「殆ど誰とも友だちになんかなれないってこと?」と209.

「多分ね。」と僕。「殆ど誰とも友だちになんかなれない。」

それが僕の一九七〇年代におけるライフ・スタイルであった。ドストエフスキーが予言し、僕が固めた。

《 ※注 》208、209は双子の女の子の呼び名

く~~~っ。クール!It’s so coolです。そしてキザ。ところで「僕」は、ひと同士の「考え方の違い」というものにすごくこだわっています。

そもそも考え方は人それぞれなのだから、同じにはならない。むしろその違いを理解すべきだ、というような。狭いようで、とてつもなく寛大な「僕」です。

2つの教訓

「1973年のピンボール」で好きなシーンを挙げるなら、もう2つあります。

まずは、「僕」が職場の女性と食事をしながら会話するシーン。「僕」の昔の彼女についてを論じるところ。

「彼女とはどうなったの?」

「別れたね」

「幸せだった?」

「遠くから見れば、」と僕は海老を飲み込みながら言った。「大抵のものは綺麗に見える。」

遠くから見れば大抵のものは綺麗に見える。けだし名言。

もうワンシーン。こちらも同じ職場の女性と会話を交わすシーン。「僕」のピンボールについて。

「ピンボールは上手いの?」

「以前はね。僕が誇りを持てる唯一の分野だった。」

「私には何もないわ。」

「失くさずにすむ。」

彼女がもう一度考え込んでいる間に僕はスパゲティーの残りを食べた。そして冷蔵庫からジンジャー・エールを出して飲んだ。

「いつか失われるものにたいした意味はない。失われるべきものの栄光は真の栄光にあらず、てね。」

これを深く受け止めるなら。ものごとに執着すること、失う恐怖に怯えることの愚かさを説くメッセージにも聞こえます。人はとかく過去の栄光にすがり、栄光を失う恐怖に怯える生き物です。

不確かな「いま」を歩む僕たちはどうあるべきか

物語のさいご。通り過ぎていこうとしている「別れ」を前に、「僕」はこんなことを考えています。

テネシー・ウィリアムズがこう書いている。過去と現在についてはこのとおり。未来については「おそらく」である、と。

しかし僕たちが歩んできた暗闇を振り返る時、そこにあるものはやはり不確かな「おそらく」でしかないように思える。僕たちがはっきりと知覚し得るものは現在という瞬間に過ぎぬわけだが、それとても僕たちの体をただすり抜けていくだけのことだ。

これまで同様、きわめて切なく、きわめてクールな言葉です。

加えて。よどみなく流れる「時間」というものについて、これほど的確に言い表した言葉もないだろう。わたしはそう感じています。

ただの一瞬も留まることがないからこそ、その一瞬をムダにできない、大切にするしかない。時間に対するあきらめと、誓いとが同居する。そんな感じです。

出会いと別れ。

入り口と出口。

切なさとクールさ。

あきらめと誓い。

そんなさまざま「対」が。静かにひっそりと、されど確かに。読み手の心の隅をえぐっていくような。そんな繊細な物語です。

************

きょうの執筆後記

************

ノーベル文学賞落選が話題となる村上春樹さんですが。ファンとしては、そこはあまり関係がないわけで。イイものはイイし、ひとつの賞によって「良さ」が左右されるものでもありません。

はじめて読んだその日から。20年近くも色あせることなく、胸に刻まれた名言の数々がその証左です。