記事一覧

-

返したら借りるのが銀行借入の秘訣

資金繰りをよりよくする秘訣は、「返したら借りる」ことです。銀行借入をし続ける、と言い換えることもできます。でもなんで?という理由について、お話をしていきます。 【せっかく借入が少なくなったのに】 会社の銀行借入について、資金繰りをよりよく... -

今期は赤字と決まったらすべき銀行対応

事業を続けていれば、赤字になることもあるでしょう。では、「今期は赤字」と決まったら?すべき銀行対応がありますよ、というお話をしていきます。 【事業は山あり谷あり】 会社が赤字になれば、銀行融資が受けにくくなるのはご存知のことでしょう。です... -

デザインのプロではない僕がデザインで気をつけていること

プロではなくとも、デザインを要する場面はあるもので。そんなときに、ダサくはならないように。少しでもオシャレ、少しでもカッコいいモノになるように、気をつけていることとは? 【プロに任せてみたところで】 いまどき、「デザイン」という言葉の範囲... -

夜に眠るように、朝に発信をする

ちまたには、「発信が続かない」という悩み(あるいは現象)があります。この点、僕は「夜に眠るように、朝に発信をする」のが習慣です。そのあたりついて、お話をしてみます。 【発信するのがあたりまえとして1日がはじまる】 「続かない」というのは、... -

黒字のときこそ銀行融資を受ける、4つの視点

黒字のときこそ銀行融資を受けましょう。といっても、ただ融資を受ければよいというわけでもありません。4つの視点で銀行融資を考える必要がありますよ、というお話です。 【実践しているのかとなると】 決算書が黒字のときこそ、銀行融資を受けましょう... -

金利上昇のいま、営業利益はいくら必要か?

金利上昇の過程にあるいま、営業利益はいくら必要か?従来の目安である、営業利益率などとは別に、必要な営業利益の目安があり、注目されていることを理解しておきましょう。 【営業利益はいくら必要か?】 きょうは、2024年10月10日。日銀の追加利上げが... -

「決算書を銀行に見せてはいけない」というアドバイスがあるけれど

決算書を銀行に見せてはいけない、というアドバイスもあるようですが。鵜呑みにしていると、銀行融資が受けられなくなったり、受けにくくなってしまうので気をつけましょう。というお話です。 【ちまたにあるアドバイス】 会社の銀行融資・銀行対応につい... -

「ウチは複数行から借りられている」が勘違いのケース

銀行融資は、「複数行から借りましょう」というアドバイスについて。ウチは複数行から借りられているからだいじょうぶ、とおもわれるかもしれませんが。勘違いしているかも…というお話です。 【だいじょうぶ、とおもわれるかもですが】 会社の銀行融資につ... -

銀行融資は、多く・長く・早く借りるが良し

会社が銀行融資を受けるにあたって気をつけるべきこととして、「多く・長く・早く借りる」ことが挙げられます。これを理解できずにいると、資金繰りは厳しくなるので要注意です。 【真逆のケースが散見される】 会社が銀行融資を受けるにあたって気をつけ... -

レビュー/Apple純正・iPhone16シリコーンケース、なぜ買った?

人生で初めて、Apple純正のiPhoneケースを買いました。買ったのは、iPhone16用・MagSafe対応シリコーンケースです。価格が高い商品であるのに、なぜ買った?そのあたりをふまえてレビューします。 【人生初・Apple純正のiPhoneケース】 先日、iPhone12 min... -

長く続く習慣に共通する3要素

習慣化にはコツがあります。たとえば、長く続く習慣には「共通する要素」があることを知っているかどうか、とか。というわけで、具体的に3要素のお話です。 【そういうことを知っているだけでも】 習慣化はわりと得意なほうだ、という自負があります。た... -

会社の銀行融資、繰り上げ返済は抜かずの宝刀

繰り上げ返済をすべきかどうか。というのは、社長の迷いどころのひとつですが。繰り上げ返済は伝家の宝刀。その宝刀は、抜かないからこそ意味がある。そんなお話をしていきます。 【実際には、九分九厘】 会社の銀行融資について。社長の迷いどころのひと... -

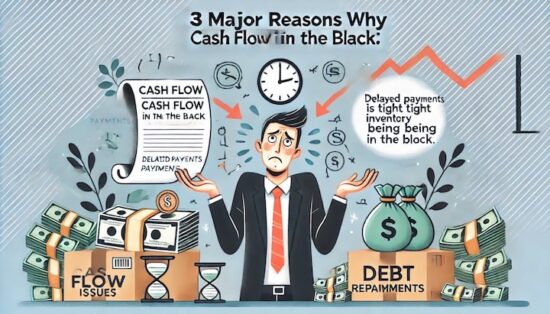

黒字なのに資金繰りが厳しい3大要因はズバリこれ

黒字なのに資金繰りが厳しい。一見すると、おかしなハナシに聞こえるかもしれませんが、実際には散見される状況でもあります。というわけで、その3大要因についてのお話です。 【基本的にはそのとおりだ】 黒字の会社であれば、つまり、利益が出ている会... -

経営計画書といわれて数字のハナシばかりする社長へ

銀行融資において、重要性が高まっている経営計画書。この点、経営計画書といわれて数字のハナシばかりする社長は要注意ですよ、というお話をします。 【計画書といわれて数字のハナシばかりする社長】 銀行融資を受けている会社の社長が、いま知っておく... -

金利が上がると銀行融資が受けにくくなる理由

長い目で見れば、日銀の利上げが進むことは間違いないでしょう。だとすれば、銀行融資が受けにくくなります。では、その理由を社長は理解していますか?と、そんなお話です。 【なんで?と首をかしげているようでは】 きょうは、2024年10月1日。日銀の追... -

銀行に融資の相談をするときに会社が伝えるべきこと5つ

会社が銀行に融資の相談をするときに、伝えるべきことがあります。これをうまく伝えられないと、融資が受けにくくなるため気をつけましょう。という、お話です。 【社長がうまく回答できなければ】 会社が銀行に融資の相談をするときに、これは伝えるべき... -

個人と組織どちらが強いか弱いか

個人と組織、どちらが強いか。個人事業者と会社員のどちらが強いか。ちまたでいわれることもふまえて、おもうところをお話ししてみます。 【個人事業者 vs 会社員】 個人と組織、どちらが強いか?という論点があります。言い換えるなら、個人事業者と会社... -

東京でご褒美サウナを楽しむならココ!3選

3日にいちどのペースでサウナ通いをしています。そんな僕がいま、たまの贅沢におすすめのご褒美サウナを3つご紹介です。がんばったじぶんを褒めてあげたいとき、じぶんにご褒美をあげたいときなどにどうぞ。 【ご褒美をあげたいときもある】 3日にいち... -

銀行ごとの経営者保証解除の実績をどう見るか

金融庁から、銀行との経営者保証解除の実績が公表されています。これを、会社はどう見るか。今後の銀行融資に関わるところであり、その見方を押さえておきましょう。 【経営者保証解除の実績を確認せよ】 会社の銀行融資について、経営者保証解除の動きが... -

税理士が銀行と繫りを持つ目的はお客さまを紹介してもらうため、ではない

税理士は、銀行と繋がりを持ちましょう。だって、銀行からお客さまを紹介してもらえるから。というハナシがありますが、ちょっと気をつけたほうがいいかもしれません。そんなお話をします。 【むしろ、デメリットにさえなる】 税理士が、お客さまの銀行融...